定期報告業務

定期報告の重要性

不特定多数の人々が利用する建築物では、いったん火災などの災害が起こると、大惨事になる危険があります。このような危険を避けるため、建築基準法ではこれらの建築物や建築設備・防火設備を定期的に専門技術者に点検させ、特定行政庁(役所)に報告するよう義務付けています。

これが建築基準法第12条による、「定期報告制度」であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。

※「建築基準法12条」に基づく定期報告は、各地の自治体によって、建物の用途、延べ床面積により必要の有無が異なります。

特定建築物定期調査

特定建築物定期調査では下記の内容の調査を行います。

敷地の状況

敷地・地盤、空地・通路、工作物(ブロック塀や擁壁)の状況について調査

主な調査内容

- 地盤沈下はないか?

- 道路までの避難通路は確保されているか?

- ブロック塀や擁壁などは安全か?

建築物の外壁の状況

外壁の防火性能、タイルやモルタルの劣化状況、サッシや看板の緊結状況などを調べます。平成20年の改正により、新築または外壁改修後10年を超える場合、落下により歩行者に危害を加える恐れのある部分を全面的にテストハンマーによる打診、又は赤外線カメラにより確認することになりました。

主な調査内容

- 外壁の防火性能は良いか?

- 外壁にひび割れや、剥落はないか?

- 看板などの緊結は大丈夫か?

屋上の状況

防水層の劣化損傷状況、屋根ふき材の防火性能、工作物の固定状況などについて調べます。

主な調査内容

- 屋上防水層に異常はないか?

- クーリングタワー、高架水槽、看板、煙突などの緊結は良いか?

- 看板などの緊結は大丈夫か?

内部の状況

防火区画、防火設備、採光の確保、漏水の有無などについて調べます。

平成20年の改正により防火扉、又は防火シャッターについて別途点検がなされていない場合は、各階の主要な防火設備について閉鎖又は作動まで確認することになりました。

主な調査内容

- 常時閉鎖式の防火扉は適切に作動するか?

- 内装材の防火性能は確保されているか?

- 天井材などの安全性(落下の危険性)は確保されているか?

避難の状況

避難経路、階段、排煙設備、非常照明設備の有無などについて調べます。

主な調査内容

- 避難通路が物品等でふさがっていないか?

- 排煙設備は設置されているか?

- 非常照明設備は設置されているか?

建築設備定期検査

換気設備とは

飲食店や厨房などにあるガス器具を使用するには空気中の酸素が必要です。

その酸素を供給し、室内の空気を新鮮に保つのが換気設備です。

換気扇が適正に作動するためには、給気口が塞がれていたり、逆風止めが油汚れで開かなくなったりすると一酸化炭素中毒になる場合があります。

主な調査内容

- 換気扇の作動点検や風量測定を行います。

- また天井裏の防火区画貫通部の処理や、防火ダンパーなどを調べます。

排煙設備とは

避火災時に発生する煙や有毒ガスを建物の外に排出するための設備です。 排煙設備には機械排煙設備と自然排煙設備があり、ここでは主に機械排煙設備について検査します。

主な調査内容

- 機械排煙設備は手動開閉装置が見やすい場所に設置されているか

- 排煙口の周囲に障害物はないか

- 法定の性能が確保されているか

- 予備電源に異常はないかなどを検査します。

非常照明設備とは

火災や地震などで停電した場合、暗闇の中での避難は、思わぬケガをしたり、パニックになる場合があります。

非常照明が適正に作動することによって、必要な明るさが確保されることは万が一の災害の時にも有効です。

主な調査内容

- 作動点検を行い点灯するかどうか、予備電源の状態は良好か?間取りの変更などで必要な箇所に適正に設置されているかどうかを確認します。

給排水設備とは

日常生活で欠かせない水の供給を行う設備が給水設備であり、それを排出する設備が排水設備になります。

主な調査内容

- 給水設備は不衛生な飲料水を供給しないように受水槽、や高架水槽の状態、配管の状態を検査します。

- 排水設備はトラップや配管の状態を確認します。

防火設備検査

防火扉

防火扉の作動状態の確認、設置の状態や各部分の劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査

主な調査内容

- 防火扉付近に物品等は放置されていないか?

- 防火扉の閉鎖力、閉鎖時間の確認

- 感知器との連動確認

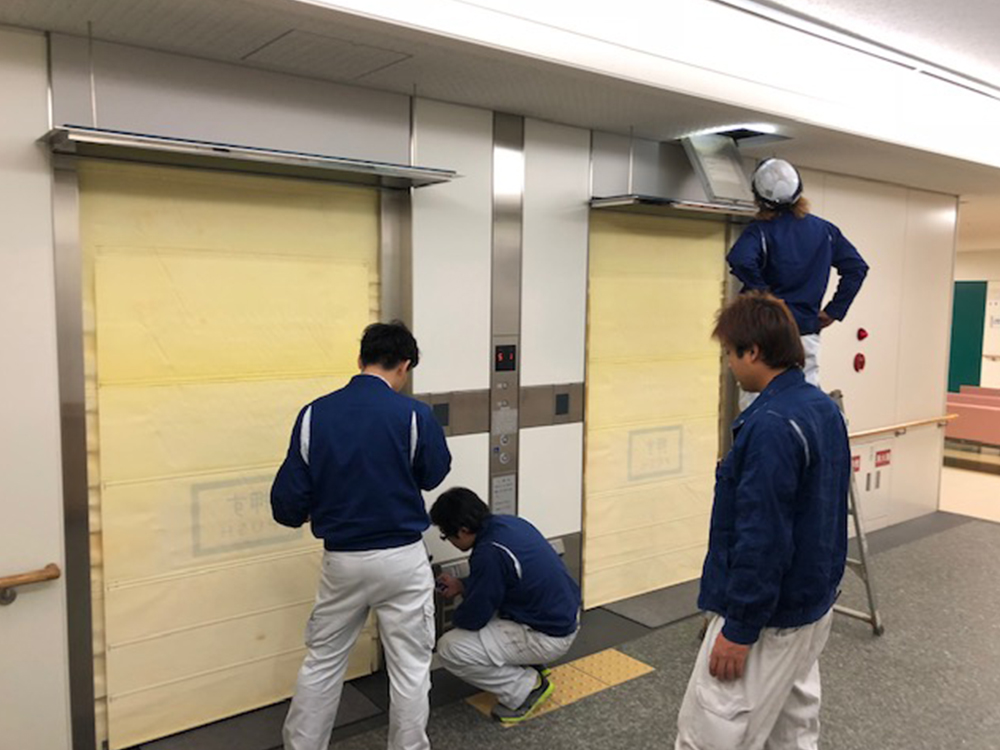

防火シャッター

防火シャッターの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査

主な調査内容

- シャッター下に物品等は放置されていないか?

- 駆動装置は正常に作動しているか?

- 危害防止装置の設置の有無

- 感知器との連動確認

耐火クロススクリーン

耐火クロススクリーンの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動検査

主な調査内容

- 物品は放置されていないか?

- スクリーン部の固定ボルトは堅固に締め付けられているか?

- 感知器との連動確認

お問い合わせ・ご相談はこちらから

(082)-293-0702 9:00〜17:00(土日祝日除く)